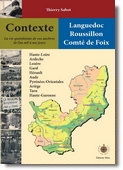

Documents précieux parce que rares, les mémoires et les récits de vie sont une source d’information essentielle pour le généalogiste qui cherche à appréhender le monde dans lequel vivaient ses ancêtres.

Deux textes publiés récemment (voir bibliographie), d’auteurs contemporains de la seconde moitié du XIX° siècle, et de milieux sociaux que tout oppose, nous offrent deux visions différentes mais complémentaires des transformations politiques, économiques et sociales de la France à l’époque de la première révolution industrielle.

À travers une lecture croisée de ces écrits, on s’interrogera moins sur l’utilisation de ces types de textes que sur les préoccupations de leurs auteurs, leur manière de voir et de penser, leurs ressemblances et leurs différences.

Un homme, une femme et deux mondes

Notre premier auteur, Norbert Truquin, est né en 1833 à Rosières, dans la Somme. Son père, maître ouvrier dans le textile, en milieu urbain, fait faillite et se prolétarise : « On vendit tout ce qu’il y avait à la maison et dans l’atelier, jusqu’à une horloge à répétition ». Sa mère meurt peu après. Dès l’âge de sept ans, Norbert est placé comme apprenti ouvrier chez un peigneur de laine où il découvre la dureté du monde du travail. Au chômage suite au décès de son patron, il connaît la misère et l’errance des chemins. Il exerce tour à tour divers petits métiers : terrassier, briqueteur, équarrisseur, fileur de laine, casseur de cailloux en Algérie, puisatier et tisseur à Lyon, et enfin paysan au Paraguay où il meurt probablement après 1887.

Notre second auteur, Madame Hélène Baissac, épouse Champanhet, est née en 1831 aux Vans, en Ardèche. Fille fortunée d’un notaire, épouse modèle et mère de trois enfants, elle suit son percepteur de mari au gré de ses nominations successives.

Gustave Champanhet doit l’achat de sa charge de percepteur des contributions à la dot de son épouse. Il assume une fonction honorifique et mal rémunérée : vers 1860, il perçoit environ 5 185 F dont il convient de retirer « les frais de tournée, de distributions des avis, les fournitures de bureau, le salaire d’un commis, les brochures des états, les registres à souches, les cachets… soit un traitement compris entre 1 000 ou 2 000 F mensuels. De plus, rémunéré par le système des remises (remises de la perception et remises communales), le percepteur doit faire l’avance des recettes et pour cela emprunter auprès des banques (il touchera un intérêt de 3% l’an sur sa caution). Si l’exercice de sa fonction l’oblige à de fréquentes mutations (3 dans le cas de Gustave), le percepteur, petit fonctionnaire, au même titre que les employés des postes ou les instituteurs, bénéficie d’avantages considérables pour l’époque : la stabilité assurée de l’emploi et la garantie d’une retraite.

Parallèlement, elle gère sa maison, sa famille, ses domestiques, ses créances, ses fermiers et le mas aux Gras de Naves, une petite propriété terrienne héritée de son père. Elle meurt après 1890.

Tous les deux ont éprouvé le besoin et la volonté d’écrire… Il s’agit même d’un véritable effort pour Norbert Truquin qui apprend à lire et à écrire seulement à l’âge de trente ans ! Pour lui, l’écriture est une nécessité, une sorte d’engagement social et politique : s’il rédige son autobiographie c’est à la fois pour mesurer le chemin parcouru et pour témoigner des difficultés de son existence et de la condition des ouvriers. Ainsi, il écrit pour être lu par le plus grand nombre et il se place en porte-parole des prolétaires.

Si le texte de Norbert a valeur de témoignage, celui de Madame Champanhet est plus personnel et plus pragmatique. Elle n’écrit pas pour être lue mais seulement pour elle-même. Son texte se compose essentiellement d’éléments comptables liés à la gestion de son domaine agricole ou à la tenue de sa maison familiale. Il s’agit plus d’un livre de raison, agrémenté de détails de la vie quotidienne, que d’un véritable journal intime.

Des sensibilités différentes

Publié au terme de sa vie, en 1888, le livre de Norbert Truquin jette un regard rétrospectif sur les événements politiques de son temps : la révolution parisienne de 1848, la colonisation en Algérie, les conflits du monde du travail ou la guerre de 1870. Il ne nous livre donc pas sa vision brute, instantanée, des faits qu’il vient de vivre mais le fruit d’un véritable travail de mémoire, sans doute nostalgique, sélectif et édulcoré par l’expérience d’une vie et d’un apprentissage intellectuel et idéologique.

Il n’en demeure pas moins que son récit à valeur pour l’Histoire car il est souvent témoin et parfois aussi acteur des faits qu’il raconte. Ainsi, il nous décrit avec précisions les soubresauts des journées de juin 1848 et notamment de la barricade du faubourg Saint-Antoine qu’il « visite » alors au plus fort des combats.

À l’inverse le texte de Madame Champanhet, tenu régulièrement à partir de 1860, fait peu référence au contexte historique… Non pas qu’elle n’en soit pas informée, mais sans doute n’est-ce pas sa préoccupation première (A ce sujet, ses lectures et ses abonnements à des revues sont explicites : La Mode Française, Le Musée de Familles, Le Magasin Pittoresque…). En 1870, elle note qu’elle fait un don de 100 F à la patrie et qu’elle ne peut procéder au règlement de ses comptes avec son fermier « en raison des événements et changements »… Plus loin, elle se laisse aller à quelques sentiments personnels, très rares, lorsqu’elle précise « … mon Dieu, prenez pitié de la France !... » (Les Prussiens sont alors près de chez elle).

Une vie avant tout précaire

Madame Champanhet et Norbert Truquin appartiennent à des milieux sociaux différents et hétérogènes. Surtout, à travers leurs écrits, ils apparaissent représentatifs de leur condition sociale. Chacun nous livre une description réaliste et matérielle de son quotidien et de la société qui l’entoure.

Engagé dans son époque, Truquin a sans doute très tôt conscience d’appartenir à une classe sociale, ces « classes dangereuses des faubourgs, population flottante, déracinée, prompte à se joindre au moindre trouble » qu’évoque l’historien Jean-Marie Mayeur. Et de fait, ce qui caractérise Truquin c’est bien le déracinement et la mobilité. Mais où qu’il aille il n’échappe pas à sa condition de prolétaire. Qu’il soit manœuvre, compagnon d’un petit atelier urbain ou ouvrier de la grande industrie, son quotidien est toujours celui de l’indigence chronique avec de fluctuants et maigres salaires (sans possibilité d’épargne), de la pénibilité avec des journées de labeur sans fin (souvent 12 heures ou plus par jour) et de la précarité avec autant la hantise du chômage que la crainte de la maladie, de l’accident du travail ou des infirmités qui amputent d’autant la vieillesse.

C’est une existence au jour le jour, une survie, sans prévision d’avenir (mais pas sans espoir), quasi sans distraction, souvent vécu dans la promiscuité de logements insuffisants, insalubres et toujours pauvrement meublés (juste le strict nécessaire : buffet, armoire, chaises…). C’est une vie sans hygiène ou si peu, marquée par une sous-alimentation dangereuse où l’on se bourre de pain, de féculents et de pommes de terre.

Ouvrier militant, indifférent à la religion, Norbert est largement influencé par les idées républicaines et surtout socialistes. Il dénonce ainsi le manque de culture du peuple et la condition de travail et d’existence des ouvriers et de leur famille. Son socialisme prône la lutte des classes, le collectivisme, la solidarité ouvrière, l’antimilitarisme et l’antiparlementarisme. Son discours est marqué par une certaine défiance envers la presse, la justice, le patronat, la bourgeoisie, l’argent « qui cause la ruine des ménages », l’administration, les gouvernants et la complaisance du clergé et des médecins envers les milieux d’affaire.

Une vie autour des affaires

Madame Champanhet appartient-elle à la petite bourgeoise provinciale. Bien qu’elle demeure à la ville, elle reste parfaitement intégrée au milieu rural au sein duquel se rapporte une partie de son existence. De ce fait, son monde à elle est bien celui de l’enracinement et de la stabilité.

Le mas au Gras, qu’elle gère annuellement, et où elle se rend en famille une ou deux par an, de préférence à l’automne, est pour elle plus une propriété d’agrément, un point d’ancrage dans la ruralité et une source de considération, qu’une véritable petite entreprise qui, du reste, est peu rentable malgré une production diversifiée (céréales, figues, pois chiches, vin, soie, olivier, vente de sarments...). Il n’empêche que chaque séjour est pour elle l’occasion « d’examiner les comptes, déterminer les réparations, les plantations, discuter avec son fermier » (ce dernier paie la moitié des impôts de la ferme et de certains achats comme la feuille de mûrier).

Ce mas « est un peu l’image de la décadence inexorable d’une petite exploitation en cette fin de dix-neuvième siècle frappée par les maladies de la vigne et du ver à soie. Hélène Champanhet, qui semble très attachée à son domaine, ne lésine pourtant pas sur les remises en état, les améliorations, les multiples plantations d’arbres. Elle dépense beaucoup d’argent tout en étant économe, sans résultat pratique appréciable ».

Si dans son quotidien Madame Champanhet a le sens de l’épargne (elle place tous les mois 1,50 F à la Caisse d’Épargne), son train de vie est conforme à l’existence de la bourgeoisie de l’époque. Elle loue un immeuble cossu, avec l’eau courante, le gaz pour l’éclairage et le chauffage ; elle emploie des domestiques et elle entretient une salle à manger et un salon où figure l’indispensable piano. Sa nourriture est variée, parfois raffinée (café moka), et elle veille à son hygiène (visites de médecin, plombage de dents, achats de savons de toilette, tisanes, eau de Seidlitz [1], dentifrice, démêloir, clysopompe [2]…). De plus, elle fait des dépenses qui « classent » et elle soigne son paraître : elle voyage pour aller en cure à Salins ou aux bains de mer à Sète, elle s’offre des loisirs culturels (visite de l’exposition universelle de 1889 ou de l’abbaye de Valbonne…), elle achète de l’argenterie, des meubles de standing et des vêtements à la mode (châle de fantaisie, jupe « à ressort », waterproof à pèlerine…), elle fait des dons aux œuvres charitables (3 à 5 F mensuels), enfin elle veille à l’éducation de ses enfants (cours d’anglais, leçons de piano, de maintien, de gymnastique et de dessin, inscription dans des écoles religieuses réputées). Bref, contrairement à Truquin, elle n’a pas le souci de l’instant et elle peut faire des projets.

Le Journal de Madame Champanhet nous permet d’appréhender le coût de la consommation et le niveau de vie de divers métiers notamment entre 1860 et 1870, période où les salaires sont en hausse et les prix alimentaires élevés. Ainsi, à titre indicatif, le salaire journalier d’une fileuse est de 1,50 F et celui d’un terrassier d’environ 1,50 F à 2 F. Une lessiveuse gagne 1,50 F plus 1 Litre de vin par jour. Un maçon empoche environ 2,50 F par jour de travail et un mineur 4 F par jour pour le percement d’un canal pour le purin.

Dans le même temps, la valeur tarifaire des principales denrées alimentaires se présente ainsi : Le pain ordinaire coûte environ 0,23 F le kg. Les pommes de terre reviennent à 1 F le double décalitre, le lait à 0,15 F le litre, les œufs à 0,70 la douzaine, le beurre à 0,75 F la livre, le vin à 0,40 F le litre (le vin est alors considéré comme un aliment vivifiant), le porc à 1 F le kg et le veau à 1,20 F le kg. Si l’on tient compte que, selon Alain Plessis, chaque jour en moyenne un Français consomme environ 763 g de pain, 253 g de pomme de terre, 208 g de laitage, 100 g de viande et poisson, 21 g de graisses et beurre, 20 g de sucre, 265 g de fruits et légumes, et 1,62 litre de vin, on mesure la part de l’alimentation et de la boisson dans le budget quotidien d’une famille de condition modeste (Selon Jean Heffer et William Serman : environ 62,8 % du budget d’une famille ouvrière en 1880)… et l’on s’explique mieux la faible part du budget consacré au logement (11,4 %), à l’habillement (16,5 %), à l’ameublement (1 %), aux loisirs et à la santé ou à l’hygiène (8,3 %), d’autant qu’en ces domaines les prix sont élevés : une visite de médecin revient à 15 F, un biberon à 2,50 F, un savon jaune (meilleur marché) à 1,30 F le kg, une ombrelle à 8 F, un costume de bain à 1,95 F, un caleçon en coton à 3,20 F, une jupe « à ressort » en laine à 13 F, un fourneau potager à 35 F, un vaisselier en chêne à 14 F, un fer à repasser à 1,25 F, un lit neuf en noyer à 44 F et une brouette à 13 F...

Norbert : souvent « sans famille »

Malgré la misère et le déracinement, la solidarité familiale tient une place importante dans l’existence de Norbert Truquin. Ainsi, l’un de ses cousins lui propose un emploi dans son abattoir : « Le travail me fut payé là six sous par jour, avec un morceau de pain par-dessus le marché à cause de ma parenté ». Puis, à nouveau au chômage et sur les routes, Norbert trouve provisoirement refuge chez son aïeul paternel : « Je restai chez mon grand-père ; ce brave homme avait donné sa maison à sa fille, et lui quoiqu’âgé de soixante-dix ans, travaillait chez son fils cadet ». De là, Norbert visite également ses oncles et ses tantes (dont l’une élève deux de ses quatre sœurs). Par contre, ses rapports semblent plus distants et sans complaisance avec son père et surtout sa belle-mère qu’il appelle « Madame ». Dans cette famille recomposée (lui, son père, sa belle-mère et le fils de cette dernière), Norbert peine à trouver sa place : « Tu n’as rien à réclamer ; ton père te nourrit et tu n’as rien qui t’appartienne », lui assène sa marâtre… l’obligeant à reprendre la route.

Peu après, c’est à Lyon que Norbert se stabilise provisoirement et fonde une famille en épousant une tisseuse, comme lui. Mais son beau-père, un vieux et misérable paysan de l’Ain, ne peut guère aider le jeune couple à survivre : « En prenant la succession de son père, il avait accepté quelques dettes qu’il espérait pouvoir liquider chaque année à la prochaine récolte ; mais il n’arrivait qu’à payer sa rente. Tous les ans il achetait, pour labourer ses terres, une paire de bœufs qu’il revendait maigres avec une grosse perte ; ses dettes, au lieu de diminuer, ne faisaient que s’accroître et il ne réussissait même plus à payer la rente »… contraignant ses fils, lors de la conscription, à vendre leur bon numéro au plus offrant pour liquider en vain les dettes familiales.

De son mariage, Norbert aura plusieurs enfants, sans précision du nombre, se contentant d’indiquer que sa femme « fut contrainte d’aller faire ses couches à l’hôpital ; mais nous ne pouvions ni nourrir l’enfant ni payer les mois de nourrice ».

Hélène : toujours « en famille »

La dimension familiale est également très forte dans la famille Champanhet-Baissac… et régulièrement entretenue par de nombreux faits et gestes. Ainsi, Madame Champanhet fait construire un caveau au cimetière dans lequel elle range ses morts : « dans le fond, face à la porte, à la place de Dieu, les Baissac, sa famille. À droite, les Champanhet. À gauche, les Filliat, le beau-frère, époux d’Adèle Baissac, la sœur d’Hélène ». Elle y fait également procéder à la « translation des restes de trois de ses enfants du vieux cimetière au caveau ». L’importance des liens ancestraux se traduit également par le respect de la tradition du deuil familial, le rétablissement d’une particule perdue en 1793 (coût 205 F), et une grande régularité dans la célébration des dates anniversaires, toujours ponctuées de petits cadeaux entre les parents et les enfants… et de menues offrandes pour les domestiques.

Mais c’est surtout lors des événements familiaux majeurs, et notamment à l’occasion d’une naissance ou d’un mariage, que l’on mesure la fréquentation familiale. Ainsi son fils Félix « doit son prénom à son grand-père paternel, le colonel Champanhet, qui sera son parrain. Lucien aura pour parrain le célèbre docteur Léopold Ollier (un cousin germain), sa marraine sera sa sœur, Amélie. Il doit son prénom au souvenir de son grand-père maternel ». De même, Madame Champanhet honore de sa présence les mariages de ses neveux et nièces (En son absence, c’est sa belle-sœur qui vient tenir sa maison). Enfin, pour le mariage de sa fille Amélie, Madame Champanhet ne lésine sur le nombre de convives : outre les parents directs et alliés divers (frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins germains dont l’abbé) sont également présentes de nombreuses personnes non alliées à la famille (pour la plupart des industriels, des ingénieurs ou des notables locaux… qui nous renseignent ainsi sur le cercle relationnel de la famille).

Vivre au XIXe siècle

Au final, on le voit, à travers ces deux textes et ces deux destins dissemblables, c’est toute une foule de détails et de renseignements précieux sur la façon de vivre d’une large frange de la société du dix-neuvième siècle qui se présente à nous.

Bibliographie :

- Norbert Truquin, Mémoires et aventures d’un prolétaire (1833-1887), texte présenté par Paule Lejeune, Paris, L’Harmattan, 2003, 66 p.

- Pierre Charrié & Christian Sterckeman, Hélène Champanhet, Journal d’une dame du Vivarais, Valence, Éditions et Régions, 2003, 96 p.

- Alain Plessis, De la fête impériale au mur des fédérés (1852-1871), Paris, Éditions du Seuil, 1979, 258 p.

- Jean-Marie Mayeur, Les débuts de la III° République (1871-1898), Paris, Éditions du Seuil, 1973, 258 p.

Tranches de vie : deux témoignages essentiels

Tranches de vie : deux témoignages essentiels